Redmi Note 10 Pro本体の外観デザインについて

派手になりすぎない様に配慮された上品で控えめな鏡面仕上げ

レンダリング画像ではフロストカラーに見えるRedmi Note 10 Pro。しかし実際は違います。明るすぎない程度の上品な鏡面仕上げで、Mi Note 10シリーズとMi 11の中間といった印象。下位モデルとなるRedmi Note 9Sには出せないワンランク上の高級感がここに。

最上位モデルを隣に並べても全く見劣りしない高い質感

Mi Note 10シリーズの中で最も廉価なMi Note 10 Liteはメーカー販売価格39,800円(税込)。Redmi Note 10 Proの価格はMi Note 10 Liteをさらに下回る34,800円(税込)。それでいて最上位モデルとなるMi 11を隣に並べても全く見劣りしないクオリティ。洗練された立体デザインと丁寧な加工がミッドレンジを逸脱した雰囲気を醸し出しています。

高画質を予感させるこだわりのカメラデザイン

異なる大きさのレンズが単調になりがちなスマートフォンのカメラデザインにメリハリを持たせています。さらにフラッシュ部分に段差をつける事で圧迫感を最小限に抑えるといった一工夫も。見た目の段階ですでに高画質を予感させるRedmi Note 10 Proのカメラ。もちろん見掛け倒しではありません。

Redmi Note 10 Proに付属するケースについて

高めに設計されたカメラリングがレンズをしっかりとガード

Redmi Note 10 Proの主役となるカメラ。背面から突起しているのでレンズ部分に傷がつきやすい構造である事は否めません。付属のケースはカメラリング部分をカメラよりやや高めに設計し、机などにレンズが直接触れないように配慮。気づいたらレンズに傷がついていたという状況を回避してくれます。背面とカメラの段差が目立たなくなる点もプラスですね。

四隅で支える事でディスプレイを擦り傷から守る

しっかりとしたガード機能はカメラリングだけではありません。ディスプレイ面も四隅を高めに設計。ディスプレイを下にして置く場合は、その四隅が本体を支え擦り傷の発生を防ぎます。さらにガラスフィルムを装着すればガードは完璧ですね。

クリア&半透明な切り替え仕様で見た目が劇変

素材は汎用的なTPU。TPUのケースはどうしても安っぽくなりがちですが、Redmi Note 10 Proの付属ケースは側面と背面を透明、半透明で切り替えたかなり珍しい作り。Redmi Note 10 Proは光沢のある鏡面仕上げですが、ケースを装着するとフロスト調へと変化。

高級感はやや損なわれますが、落ち着いた雰囲気が好きな人はこちらの方が好みでしょう。サラサラとした質感なので指紋が目立た無くなるというメリットも。ここまで拘った付属ケースはこれまで見たことが無いかもしれません。

Redmi Note 10 Proのカメラについて

Redmi Noe 10 Proのカメラは1億800万画素で撮れる事がメリットではない

Redmi Note 10 Pro最大のストロングポイントとなるカメラ。メインカメラのイメージセンサーには1億800万画素の高解像度撮影に対応するSamsung ISOCELL HM2を採用。

1億800万画素は容量が大きくなるだけで不要。むしろマイナスの要素と感じる人もいるでしょう。しかし ISOCELL HM2が持つピクセルビニングの仕組みを知ると、1億800万画素の解像度で撮る必要はない、むしろ撮らない方が良いという事が分かります。

[st-card id=67644 label=”” name=”” bgcolor=”” color=”” fontawesome=”” readmore=”on”]

ISOCELL HM2は1/1.52インチの大型イメージセンサー

スマートフォンカメラの画質を最も大きく左右するのはイメージセンサーと画素のサイズ。解像度ではありません。ISOCELL HM2のサイズは1/1.52インチ。Redmi Note 9Sが搭載しているSamsung ISOCELL GM2は1/2インチなのでRedmi Note 10 Proの方が1/0.48インチも大きなセンサーを採用している事に。

iPhoneの最上位モデルとなるiPhone 12 Pro MaxのイメージセンサーSONY IMX 603ですら1/1.77インチ。ISOCELL HM2が物理的にどれ程優れたセンサーであるか、ご理解いただけたでしょうか。

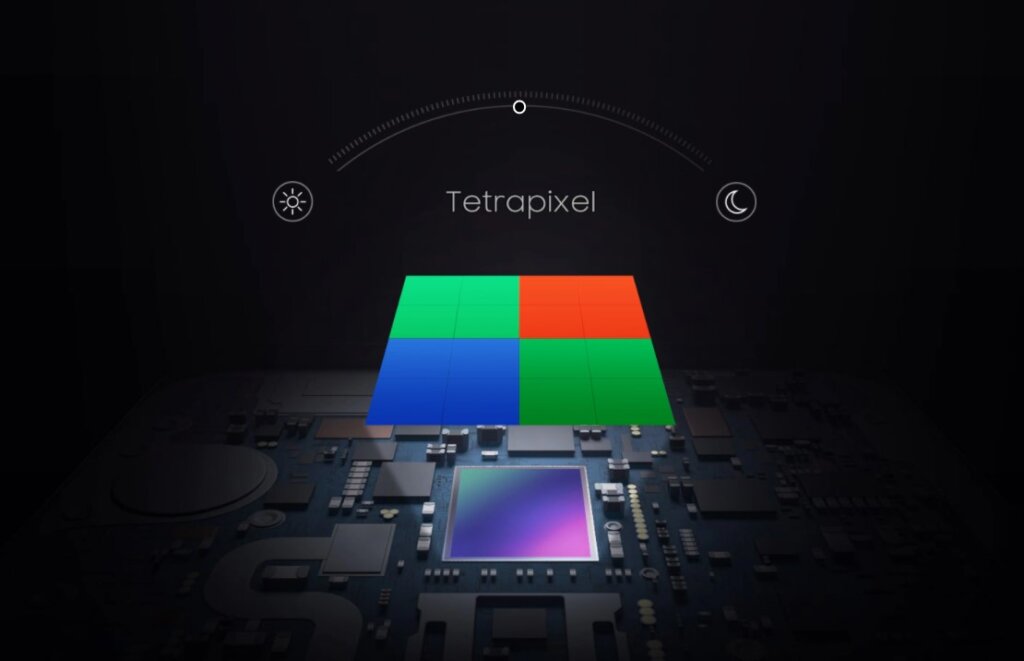

ピクセル統合により1,200万画素撮影時は画素サイズが2.1umに

Redmi Note 10 Proのメインカメラは、1億800万画素に設定して撮影する場合は画素サイズが0.7umとかなり小さめに。画素サイズが小さくなると受光量が縮小され画質が劣化しやすい状態に。これが1億800万画素をお勧め出来ない理由です。標準モード(1,200万画素)ではピクセルビニング機能により9つのピクセルを1つに組み合わせて画素サイズを2.1umとして認識。

イメージセンサーと画素のサイズが大きいと、光の取得量が増えるので低ISOかつ短いシャッタースピードでの撮影が可能に。手ブレとノイズが低減され、幅広いシーンにおいて明瞭な画質を得られます。つまりRedmi Note 10 Proのカメラは1億800万画素ではなく、標準モード(1200万画素)でこそ真価を発揮するのです。

Redmi Note 10 Proと最上位モデル Mi 11のカメラ画質を比較

Xiaomiはグローバル市場でMi 11というフラッグシップモデルをリリースしています。販売価格は8万円以上。Redmi Note 10 Proとは2倍以上の価格差あり。ミッドレンジとフラッグは本来あらゆる性能面において差別化が測られています。

しかしRedmi Note 10 Proのメインカメラに採用されているイメージセンサーはフラッグシップ仕様のISOCELL HM2。スペック的にはMi 11と同等の画質を得る事も可能です。実際に最上位モデルMi 11とRedmi Note 10 Proのカメラ画質を比較して、Redmi Note 10 Proの持つポテンシャルの高さを検証してみましょう!

Redmi Note 10 ProとMi 11のカメラ画質比較その1

ウォーターマークが入っていなければ、どちらがRedmi Note 10 Proで撮影したか分からない人が殆どではないでしょうか。私は正直言って分かりません。それくらい近いクオリティ。画像から臨場感が伝わるのは、カメラ性能が優れていてダイナミックレンジが広いから。微差ですが、ややイメージセンサーのサイズが大きいMi 11の方が明るめな描写となっています。

Redmi Note 10 ProとMi 11のカメラ画質比較その2

比較その1と同様にMi 11で撮影した画像が明るめ。沢山の花が咲き乱れる華やかな雰囲気が伝わってきます。ただし時間帯は夕刻。夕陽が差し込んでいる様子や情緒が感じられるのはRedmi Note 10 Pro。どちらを好みの画像と感じるかは、撮る人によって分かれそうですね。

Mi 11で撮影した画像をRedmi Note 10 Proの画質に近づけたい場合は、プロモードに設定してシャッタースピードを短くするか、ISOをやや低めに調整。逆にRedmi Note 10 Proの撮影画像をMi 11に近づける場合は、同じくProモーに設定してでISOを高めるか、シャッタースピードを長めにすればOKです。オートでは露出を上下させると明るさを調整出来ますが、明るくしすぎると白飛びが発生するので注意が必要。

Redmi Note 10 ProとMi 11のカメラ画質比較その3

比較その3でもやはりMi 11で撮影した画像は明るいです。なぜここまで明るいのかと言えば、メインカメラのイメージセンサーサイズが1/1.33インチと、Redmi Note 10 Proの1/1.52インチより一回り大きいから。一般的には1/1.52インチもスマートフォン用のイメージセンサーとしては十分大きめな部類なので、画質を劣化させずに明るく撮る事は可能です。

明るく撮る方法として一番お勧めなのは、シャッタースピードの調整です。シャッタースピードを遅くすると基本的に手ブレしやすくなりますが、その状況に陥りやすいのは小さいイメージセンサーをカメラに採用しているスマートフォン。Redmi Note 10 Proであれば、手ブレしない程度のシャッタースピードで十分明るく撮れます。

ISOを上げても明るく撮る事は可能ですが、ISOの数値を上げると画質が劣化するので、明るさは出来るだけシャッタースピードで調整する様に心がけましょう!

Redmi Note 10 ProとMi 11のカメラ画質比較その4

比較その4は微妙な色の違いにも注目。Redmi Note 10 Proで撮影した画像は空の色が全体に反映されており、青が強め。Mi 11は黄色が強く青が相殺されています。青空であればRedmi Note 10 Proの方が自然に見えますが、曇り空だった場合はMi 11の画像も不自然には感じないでしょう。光と色の調整が難しい一枚ですね。

<<Redmi Note 10 Proを購入出来る店舗>>Amazon、楽天市場、IIJmio、BIGLOBEモバイル、OCNモバイルONE

Redmi Note 10 ProとMi 11のカメラ画質比較その5

やや暗めな場所、被写体では大型イメージセンサーの特性がプラスに作用しているMi 11。しかし明るい場所ではやや黄色が強くなりすぎる印象。逆にRedmi Note 10 Proは全てがベストバランス。背景に深みが増し、被写体が生き生きしています。比較その5では上位モデルとなるMi 11の画質を対に凌駕。Redmi Note 10 Proの持つ高いポテンシャルがしっかりと証明された一枚に。

Redmi Note 10 ProとMi 11のカメラ画質比較その6

細かいディテール表現に広い階調の変化。比較その6は様々な要素が入り組んだ描写難易度はMAXな一枚。カメラ性能の低いスマートフォンで撮影すると、迫力が感じられない単調な一枚に仕上がります。デジタルカメラでもしっかり撮るのは難しいかもしれません。

しかしRedmi Note 10 ProとMi 11で撮影した画像からは、どちらもしっかりと立体感と奥行きが感じられます。ダイナミックレンジが広く、細かい部分まで白飛びや黒つぶれを起こしていないのも見事。Mi 11は黄色が強めですが、Proモードでホワイトバランスを調整すると黄色を弱められるので気になる人は試してみましょう。

Redmi Note 10 ProとMi 11のカメラ画質を比較してみて思ったこと

Mi 11のカメラ性能はXiaomiの最上位モデルだけあってとても高いクオリティ。スマートフォンカメラ用のイメージセンサーは、一眼レフに採用されているものと比較して物理的に小さいので、低ISOで明るく撮るという事が少し前までは不可能でした。Mi 11で撮影すれば、スマートフォンカメラの進化を感じられるはず。

Redmi Note 10 Proは全体的にバランスが良く画質が安定。もう少し明るく撮った方が良いかなと感じるシーンはありましたが、微調整で解決出来るレベル。イメージセンサーのサイズが大きくなると、画質を劣化させずに明るく撮る事が可能になります。

つまり、Proモード(マニュアル)で撮影する意味合いが増すということ。これまでプロモードを使ったことが無い人は、Redmi Note 10 Proを購入したら是非試してみてください。スマートフォンカメラの世界が広がります。

Redmi Note 10 ProとiPhone 12 miniのカメラ画質を比較

Appleの最新モデルiPhone 12 mini。ディスプレイサイズは小さめですが、カメラ性能はiPhone 12と同じ。これまで複数のAndroid端末と撮り比べを行い画質の高さは実証済み。ただし8万円を超える販売価格を考慮すると、高画質で撮れるのはある意味当然かもしれません。3万円台のRedmi Note 10 ProはiPhone 12 miniにどこまで迫る事が出来るのか。ご注目ください。

Redmi Note 10 ProとiPhone 12 miniのカメラ画質比較その1

簡単そうでとても難しい白い花の表現。両モデルともオートフォーカスは素晴らしいクオリティ。細かいところを見ていくと、花びら一枚一枚の微妙な変化をしっかりと描写出来ているのはRedmi Note 10 Pro。iPhone 12 miniはやや単調で花の立体感が失われている様な。また、青が強めなので少し冷たい雰囲気に。

Redmi Note 10 ProとiPhone 12 miniのカメラ画質比較その2

iPhone 12 miniはF値1.6のという大口径レンズを使用しているので、あらゆるシーンを明るく撮れます。明るく撮れるというのは殆どの場合プラスに作用。しかし夕暮れ時など少し暗めに撮った方が雰囲気が伝わる時には調整が必要。比較その2はまさに夕刻に撮影しているので、Redmi Note 10 Pro程度の明るさが適正です。

低照度な時間帯にカラフルな色合いをしっかりと伝えられるのは、高性能なカメラを搭載したスマートフォンのみ。明るさがやや不自然である事を除けば、両モデルとも素晴らしい画質です。

Redmi Note 10 ProとiPhone 12 miniのカメラ画質比較その3

とても落ち着く晴れた田舎の風景。iPhone 12 miniは青がやや強めなので青空の色がくっきりと。ややわざとらしい画作りにも感じますが、私は個人的に好きな色調。Redmi Note 10 ProはAIをOFFにしているので着色なしのありのままの画像。のんびりとした雰囲気がよく伝わりますね。

細かい部分を確認していくと、iPhone 12 miniは青を強めているので赤い葉の色が緑に近づき目立たなくなっています。空も含め、実際の色に近いのはRedmi Note 10 Proです。

Redmi Note 10 ProとiPhone 12 miniのカメラ画質比較その4

比較その4は逆光の被写体。1枚ずつ画像を見た時にはあまり違いを感じなかったのですが、並べるとやはり全然違いますね。iPhone 12 miniは明らかに露出が強いです。

Redmi Note 10 Proはプロモード(マニュアル設定)を搭載しているので、F値、シャッタースピード、WB(ホワイトバランス)、ISOをそれぞれ微調整する事が可能。しかしiPhone 12 miniが調整出来るのはF値と露出のみなので、この部分は普段マニュアルで撮っている人からすると間違いなく不満要素の一つ。明確な弱点と言えますね。

<<Redmi Note 10 Proを購入出来る店舗>>Amazon、楽天市場、IIJmio、BIGLOBEモバイル、OCNモバイルONE

Redmi Note 10 ProとiPhone 12 miniのカメラ画質比較その5

これは花の一部にのみ光が差し込んでいる難しい被写体です。iPhone 12 miniは明暗差がそこまで広がらず、全体のシルエットがはっきりと写し出されています。

Redmi Note 10 Proは日が当たっている部分と日陰が明確。日陰をギリギリ黒潰れしない程度に抑えているのがナイスです。技で綺麗に見せるiPhone 12 mini。生の雰囲気を伝えようとするRedmi Note 10 Pro。両モデルの特長が比較5でもハッキリと出ましたね。

Redmi Note 10 ProとiPhone 12 miniのカメラ画質比較その6

明るい色の花、青い空。iPhone 12 miniの画作りが映える被写体です。Redmi Note 10 Proも補正なしで春らしさのしっかりと伝わる1枚に。またも3万円台である事を完全に忘れさせるフラッグシップモデルと同等の画質を連発しました。これはもうまぐれというレベルでは無いですね。

Redmi Note 10 Proはディスプレイの輝度が高めなので、直射日光下でもしっかりと撮影時に被写体を認識出来ます。Redmi Note 9S、Redmi 9Tのディスプレイと比較すると格段に見易いです。これから日差し強くなるのでRedmi Note 10 Proが活躍する場は撮影以外にもどんどん増えるでしょう。

Redmi Note 10 ProのカメラはiPhone 12 miniと同等の高画質。編集すれば雰囲気を寄せる事も可能

今回の画像比較を見て、iPhone 12 miniの画作りの方が好きだと感じた人もきっといるはず。iPhone 12 miniを買ってしまっても勿論良いのですが、お値段が8万円台である事を忘れないでください。

Redmi Note 10 ProとiPhone 12 miniの画質はトータルで見て同程度。つまり、撮影後に好みの雰囲気に編集すれば良いだけ。明るさと彩度を少し高めるだけで驚くほどポップに。自由自在に操れるのは高画質だからこそです。

Redmi Note 10 Proのマクロカメラについて

iPhone 12 miniは非対応となるマクロ撮影。Androidではそれほど珍しい機能ではありません。しかし端末によって画質がかなり異なります。Redmi Note 10 Proはメインカメラを目的に購入し、期待以上の高画質を得られているのでマクロカメラの画質が微妙でも正直不満はありません。

しかし折角なので試してみると、まさかの撮らなければ勿体ないレベル。マクロ撮影は手ブレしやすいので難易度は上がりますが、しっかり撮れた時の喜びは格別。Redmi Note 10 Proを購入したら是非挑戦してみてください。楽しいですよ!

Redmi Note 10 Proで夜景は綺麗に撮れるのか

Xiaomiのスマートフォンは廉価モデルの夜景画質がイマイチな印象

これまでに複数のXiaomi端末で撮影を行い、画質がやや弱いと感じているのが夜景です。最上位モデルのMi 11は別格として、Redmi 9T、Redmi Note 9Tと言った廉価モデルの場合はノイズが大量に発生して画質がかなり落ちてしまいます。

もっとも、Redmi 9T、Redmi Note 9TでもGCamを導入すると夜景画質が大幅に向上するので、改善方法が無い訳ではありません。しかしGCamは公式に配布されているアプリでは無いので、端末によっては動作しない場合も。本来はデフォルトのカメラアプリでしっかりと夜景も撮れた方が良いのです。

[st-card id=66794 label=”” name=”” bgcolor=”” color=”” fontawesome=”” readmore=”on”]

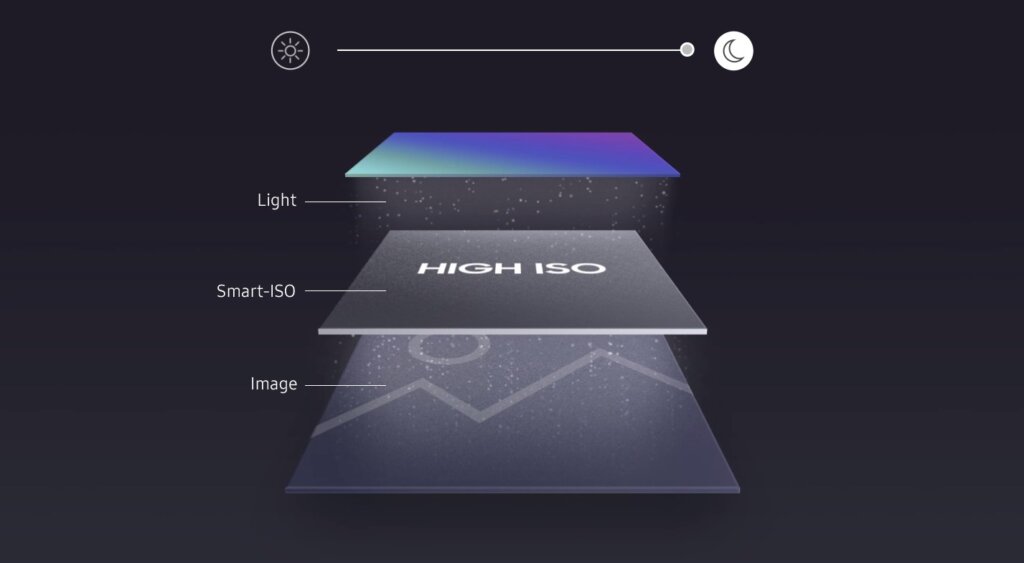

Redmi Note 10 Proのメインカメラは最新技術により低照度な場所でもノイズの少ない画像生成が可能

Redmi Note 10 Proのメインカメラが採用しているイメージセンサーISOCELL Bright HM2は、3枚の異なる露出レベルで撮影した画像をリアルタイムに合成するHDR技術を採用。露光量に合わせてISOを最適化するSmart ISOを組み合わせ、暗い場所でも極限までノイズを抑えた明瞭な画像を生成する事が可能に。

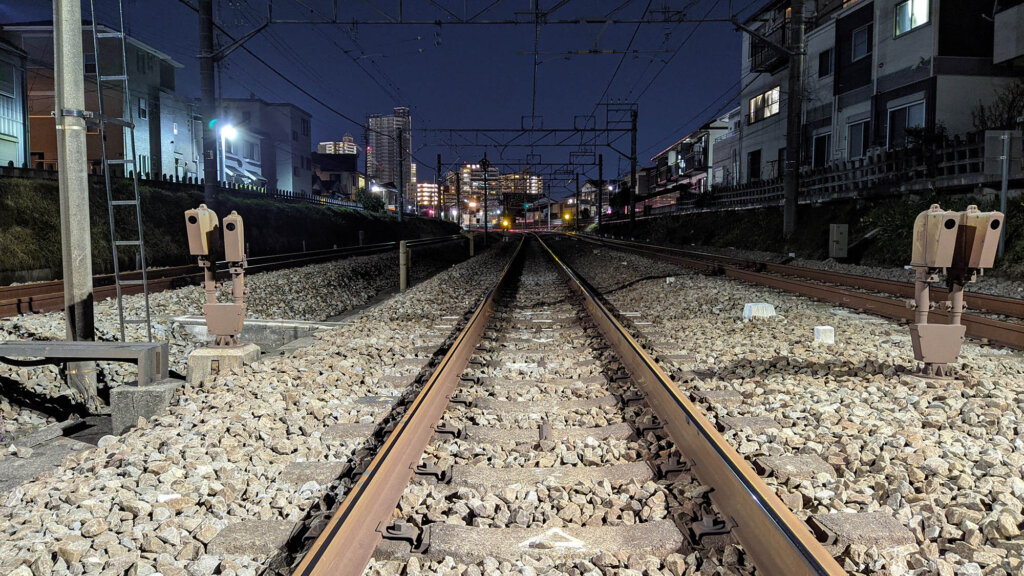

Redmi Note 10 Proの夜景画質はRedmi 9T、Redmi Note 9Tとは比較にならないクオリティ

昼間はMi 11、iPhone 12 miniに迫る高画質を魅せたRedmi Note 10 Proのカメラ。最難関となる夜景撮影でもフラッグシップ画質を維持する事は出来るのか。デフォルトカメラアプリとGCamの比較もあわせてご覧ください。

すっかり日が落ちた21時過ぎに撮影しています。光が少ないので、夜景モードかシャッタースピードを遅くしなければ全景をはっきりと写す事は出来ません。

Redmi Note 10 Proのデフォルトカメラアプリを夜景モードに切り替え、撮ってみてすぐに分かった事。Redmi 9T、Redmi Note 9Tとは比較になりません。これは完全にフラッグシップモデルMi 11よりのクオリティ。もしかするとMi 11より綺麗かもしれません。

Redmi Note 10 Proはデフォルトカメラアプリも高画質。GCamの導入は不要かも

Redmi Note 10 Proの場合はデフォルトカメラアプリでも十分な画質で夜景が撮れると判明。しかし念の為GCamでも撮影してみました。Redmi 9Tと同じバージョン(8.1.101.345618084)が利用可能です。予想通りRedmi 9T、Redmi Note 9Tの様な明確な画質差はなし。ウォーターマークを消してしまえばどちらをGCamで撮影したのか分からないレベル。場所によっては若干違いが出るかもしれないので、入れておいて損は無いですね。

<<Redmi Note 10 Proを購入出来る店舗>>Amazon、楽天市場、IIJmio、BIGLOBEモバイル、OCNモバイルONE

Redmi Note 10 Proのディスプレイについて

Redmi Note 10 Proのディスプレイスペックは下記の通り国内で販売されているXiaomi端末の中では最高ランクです。このスペックの高さは実際にどういった影響を与えるのか。他モデルと比較して、Redmi Note 10 Proのディスプレイがどの点において優れているのかを検証します。

| 端末 | ディスプレイスペック |

|---|---|

Redmi 9T |

|

Redmi Note 9S |

|

Redmi Note 9T |

|

Mi Note 10 Lite |

|

Mi Note 10 |

|

Mi Note 10 Pro |

|

Mi 10 Lite |

|

Redmi Note 10 Pro |

|

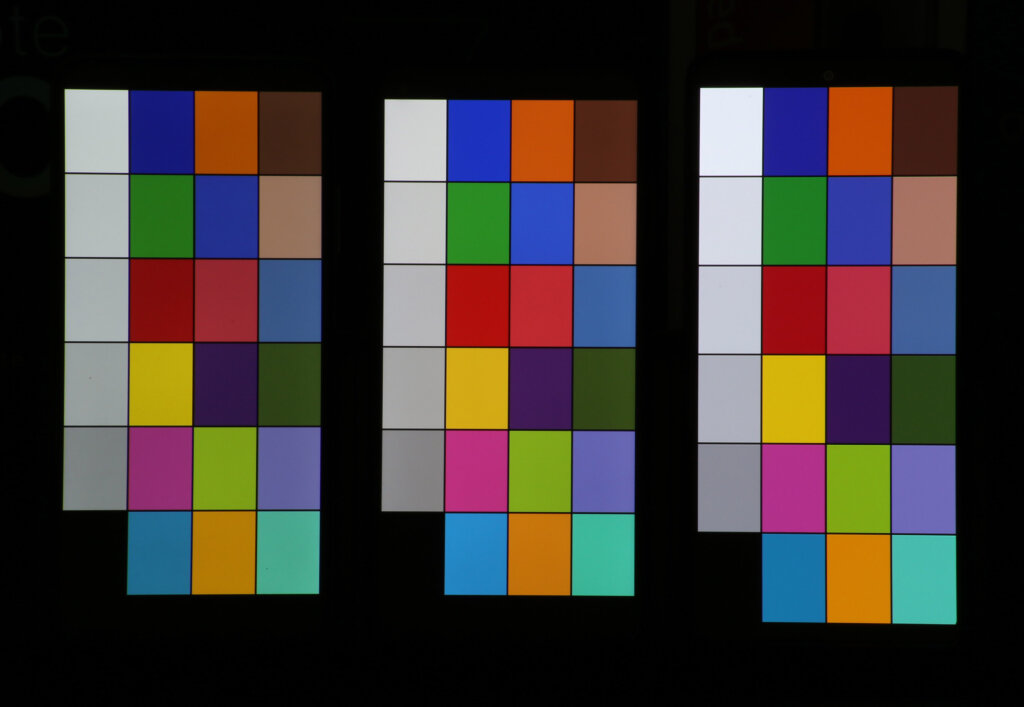

Redmi Note 10 Pro、Redmi 9T、Redmi Note 9Tのディスプレイを比較(明るさ・コントラスト・発色・階調)

白をもっとも明るく表示。類似色の差がはっきりとしていて見易い

まずは明るさからチェック。室内で利用しているとそこまで気にならないディスプレイの明るさ。影響を受けるのは主に外に出た時です。直射日光下では輝度が高いほど情報を認識しやすくなります。逆に輝度が低いと暗くなってしまい何を表示しているのか分からない状況に。廉価モデルはディスプレイの限界輝度が低めの場合が多いです。

私は直射日光下で写真を撮ろうとして被写体を認識出来なかった事が何度かあり、その時から輝度の重要性を意識するようになりました。Redmi Note 10 Proのディスプレイは明るく見易いといえるのか。Redmi 9T、Redmi Note 9Tと比較してみましょう。

明るさを分かりやすく示しているのが白い部分。Redmi Note 10 Proのディスプレイが際立って明るいのが分かりますね。Redmi Note 9T、Redmi 9Tはややくすんでいて白というよりグレー。また、類似色の差が一番はっきりしていて分かりやすいのもRedmi Note 10 Pro。これはコントラスト比が影響しています。

原色系の表示がとても鮮やか。カメラのディスプレイに最適

明るい原色系の表現力も際立っています。有機ELらしいクッキリメリハリのある発色。私は花の写真を撮るのが好きなので、この発色の良さが撮影時に大活躍。視認性が良いだけでなく、沢山撮りたくなるディスプレイです。高性能なカメラが真価を発揮出来るのは、間違いなくこのディスプレイありき。

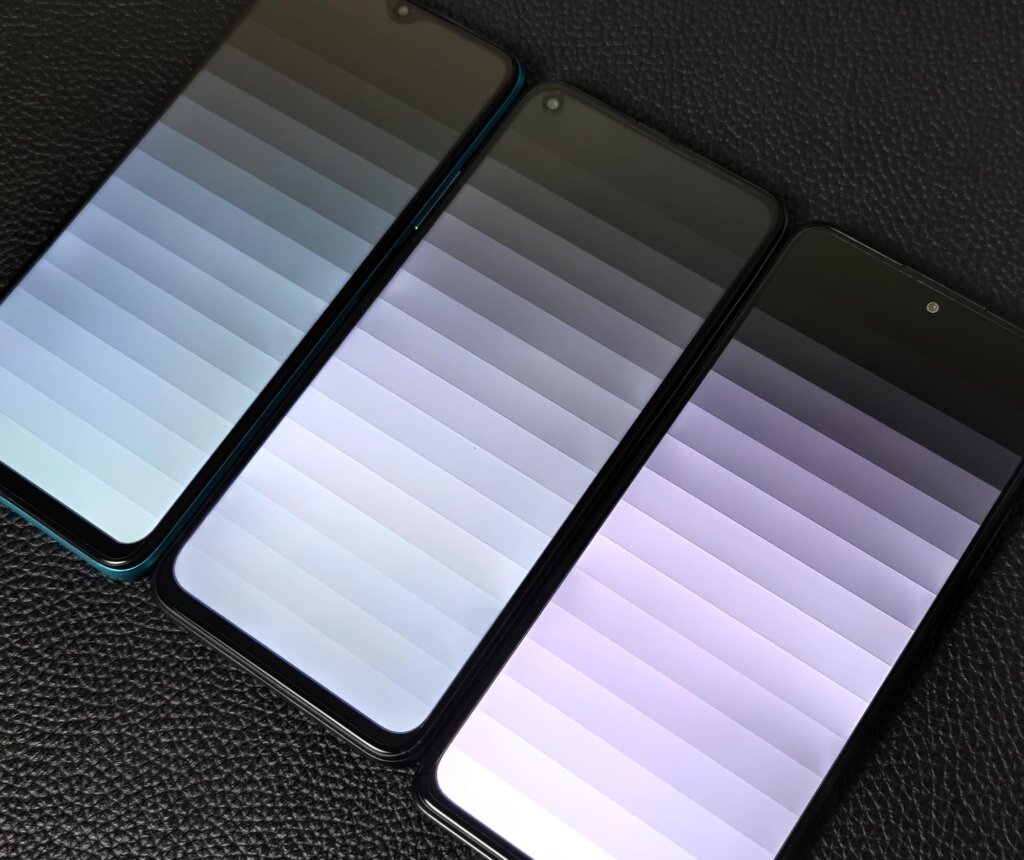

有機ELの特性を活かして白から漆黒の黒までを階調豊かに表現

有機ELはピクセルを消灯させて黒の表現を行います。液晶を採用しているRedmi 9T、Redmi Note 9Tと並べると黒の差は明らか。液晶の場合はバックライトが点灯したままなので、真っ黒を表現する事は出来ません。白から真っ黒まで階調豊かなRedmi Note 10 Proのディスプレイ。表現力はやはりダントツでした。

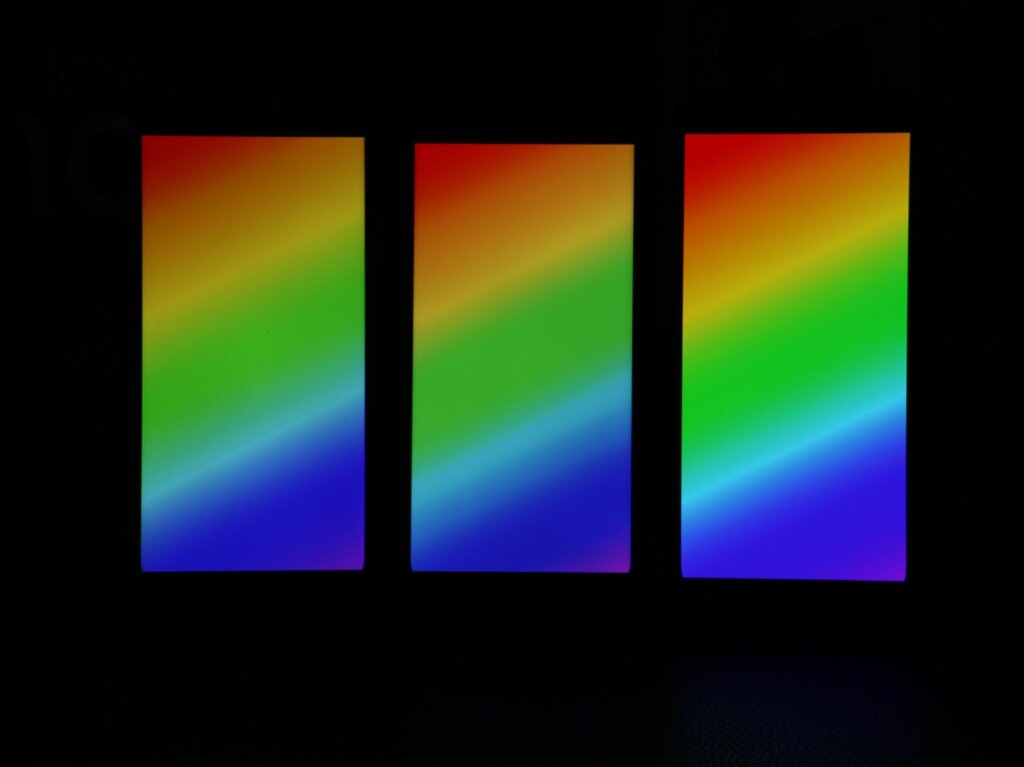

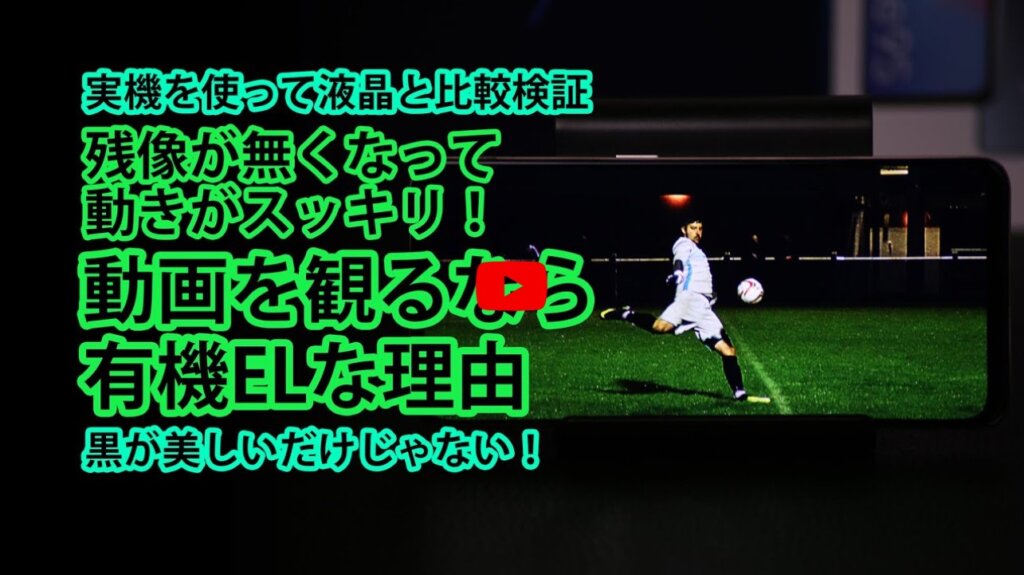

Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 9Sのディスプレイを比較(リフレッシュレート)

Redmi Note 10 Proのディスプレイは1秒間に120回画面切り替えが可能

Redmi Note 10 Proのディスプレイは120Hzのリフレッシュレートに対応。リフレッシュレートは1秒間に何回画面の切り替えを行う事が出来るかを示します。つまりRedmi Note 10 Proのディスプレイは1秒間に120回画面の切り替えが可能です。さらに有機ELはディスプレイの反応が液晶と比較して格段に速いので、残像が出にくいのも特長の一つ。

Redmi Note 10 ProとRedmi Note 9Sのディスプレイ性能には明確な差あり

120Hzのリフレッシュレートに対応する有機ELディスプレイを持つRedmi Note 10 Proと、60Hzのリフレッシュレートに対応する液晶ディスプレイを備えるRedmi Note 9Sで比較を行うと、以下の通り無残な結果に。Redmi Note 9Sは標準的な液晶搭載モデル。特に性能が低いという訳ではありません。しかしRedmi Note 10 Proのディスプレイはカメラと同様フラッグシップスペック。120fpsの動画再生も余裕です。

120Hzのリフレッシュレートに対応する有機ELと60Hzのリフレッシュレートに対応する液晶ディスプレイの違い。#RedmiNote10Pro #RedmiNote10ProMax #RedmiNote9S pic.twitter.com/QrlavkttHv

— 📶🌸😷📷ハイパーガジェット通信公式アカウント📷😷🌸📱 (@hypergadgets77) April 13, 2021

リフレッシュレートとタッチサンプリングレートはどちらも高くなければ意味がない

ディスプレイのリフレッシュレートが高くても、感度が悪くてはフルに性能を活かせるとは言えません。感度を示すのはタッチサンプリングレート。1秒間にディスプレイがタッチに反応する回数をHzで示します。タッチサンプリングレートの数値が高いほど、素早い操作にディスプレイが遅延なく反応して操作は快適に。

タッチサンプリングレートが高くリフレッシュレートが低いと、表示が操作に追いつかず断片的に。逆にタッチサンプリングレートが低い場合はリフレッシュレートを持て余す事になります。つまりタッチサンプリングレート、リフレッシュレートはどちらも高くなければ意味がありません。

Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 9Sのディスプレイを比較(タッチサンプリングレート)

タッチサンプリングレートをTouch MultiTestで実測すると公表値より遥かに高い数値を記録

Redmi Note 10 Proのリフレッシュレートは120Hz。そしてXiaomiが公表しているタッチサンプリングレートは240Hzなのでスペック的には申し分なし。しかもタッチサンプリングレートはTouch MultiTestで実測したところ公表値を遥かに超える330~340Hzを記録。これまでに実測した20端末以上の中で2番めに高い数値です。

| 端末 | タッチサンプリングレート |

|---|---|

| moto g8 power | 115~120Hz |

| OPPO Reno A | 150~155Hz |

| Rakuten Hand | 155~160Hz |

| TCL 10 Lite | 165~170Hz |

| Xiaomi Mi Note 10 Lite | 165~170Hz |

| Xiaomi Mi Note 10 | 170~175Hz |

| OPPO A5 2020 | 170~175Hz |

| SONY Xperia 10 II | 175~180Hz |

| SHARP AQUOS sense4 | 175~180Hz |

| Xiaomi Redmi 9T | 175~180Hz |

| Xiaomi Redmi Note 9S | 175~180Hz |

| Xiaomi Redmi Note 9T | 175~180Hz |

| ASUS ZenFone 7 | 175~180Hz |

| OPPO A73 | 190~195Hz |

| OPPO Reno3 A | 190~195Hz |

| OnePlus 7T | 215~220Hz |

| Xaomi Mi 10 | 215~220Hz |

| Xiaomi Mi 10 Lite | 220~225Hz |

| Xiaomi Mi 11 | 320~325Hz |

| Xiaomi POCO X3 | 330~340Hz |

| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 330~340Hz |

| Xiaomi POCO F3 5G | 440~470Hz |

ディスプレイ操作性能はRedmi Note 9Sより明らかに高い

タッチサンプリングレート175~180Hz、リフレッシュレート60Hzの液晶ディスプレイを持つRedmi Note 9S。タッチサンプリングレート330Hz~340Hz、リフレッシュレート120Hzの有機ELディスプレイを持つRedmi Note 10 Pro。両モデルを素早く操作すると以下の様な動きに。Redmi Note 10 Proの場合は指の動きに◯が素早く追従し、残像も殆ど出ていません。ディスプレイをスクロールする度にこの反応が繰り返される事に。ヘビーユーザーであればRedmi Note 10 Proを選択すべきですね。

実測330~340Hzのタッチサンプリングレート(リフレッシュレート120Hz)に対応する有機ELと、175~180Hzのタッチサンプリングレート(リフレッシュレート60Hz)に対応する液晶ディスプレイの違い。#RedmiNote10Pro #RedmiNote10ProMax #RedmiNote9S pic.twitter.com/dTQiKGwnYs

— 📶🌸😷📷ハイパーガジェット通信公式アカウント📷😷🌸📱 (@hypergadgets77) April 13, 2021

Redmi Note 10 Proの電池もちについて

Redmi Note 10 Proのディスプレイは120Hzのリフレッシュレート(1秒間に120回画面の切り替えが可能)に対応しています。高いリフレッシュレートに対応するミッドレンジは、殆どの場合コストをダウンさせる為に液晶を使用。しかしRedmi Note 10 Proは有機ELを採用する贅沢仕様。有機ELは画面の応答速度が液晶と比較にならないレベルに速いので、高いリフレッシュレートとの相性は抜群です。

しかし画面の切り替え回数が増えるとその分消費電力が増加。電池もちに関する検証はRedmi Note 10 Proのリフレッシュレートを120Hzに設定して行い、60Hzの端末と比較してどの程度電池の減りが速いかをチェックします。

Redmi Note 10 Pro、iPhone 12 mini、Redmi 9TでHDR動画を30分間再生(輝度50%程度)

まずはHDRに準拠しているコチラのYouTube動画を30分間連続再生。

YouTubeを再生して一番電池の減りが少なかったのはRedmi Note 10 Pro

電池の減りが一番少なかったのは意外にもRedmi Note 10 Pro。Redmi Note 10 ProとiPhone 12 miniは有機ELを採用しているので、暗い部分を表示する時に消費電力が低下します。Redmi 9Tは液晶なのでバックライトが点灯したまま。その事が電池の減りに影響を及ぼしています。iPhone 12 miniは単純に電池容量が少ないので、有機ELでも電池の減りはやや早め。

| 端末 | 再生前の電池残量 | 再生後の電池残量 | 減った電池量 |

|---|---|---|---|

| Redmi Note 10 Pro | 97% | 94% | -3% |

| iPhone 12 mini | 99% | 95% | -4% |

| Redmi 9T | 92% | 88% | -4% |

Redmi Note 10 Proは電池の減りが少ない上にHDRコンテンツの表示はiPhone 12 miniと同等の美しさ

Redmi 9TのディスプレイはHDR表示に非対応なので、今回の検証では消費電力が大きいだけでなく見づらいという悲惨な状態に。この辺りはやはり1万円台のスマホ。どうしても上位モデルとは差がついてしまいます。

上からRedmi 9T、Redmi Note 10 Pro、iPhone 12 mini驚いたのはSuper Retina XDRディスプレイを採用しているiPhone 12 miniとRedmi Note 10 Proの表示品質に遜色が無かったこと。ディスプレイサイズはRedmi Note 10 Proの方が一回り以上大きいので、トータルでHDR動画が見易いのは明らかにRedmi Note 10 Pro。このクオリティで電池の減りは僅か3%。素晴らしいパフォーマンスですね。

Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 9T、Redmi 9Tで60fpsの動画を30分間再生(輝度50%程度)

続いて120fpsの動画を30分間再生。120fpsの動画は120Hz以上のリフレッシュレートに対応するディスプレイでなければ正しく表示する事は出来ません。リフレッシュレートが60Hzであれば、1秒間に表示出来るフレームの数は60が限界だからです。よって、120fpsで再生出来ているのはRedmi Note 10 Pro、Redmi Note 9T、Redmi 9Tの中ではRedmi Note 10 Proのみ。

Redmi Note 10 Proは120fpsの動画再生に対応。電池の減りは60fps表示のRedmi Note 9Tと同等

2倍のフレームレートで再生しているにも関わらず、Redmi Note 10 Proの電池の減りはRedmi Note 9Tと同じ-3%。電池もちを重視するのであればリフレッシュレートを60Hzに設定した方が良いのは間違いないですが、この程度の電池の減りであれば120Hzの滑らかさを優先すべきかと。せっかくのフラッグシップ仕様ですからね。

| 端末 | 再生前の電池残量 | 再生後の電池残量 | 減った電池量 |

|---|---|---|---|

| Redmi Note 10 Pro | 92% | 89% | -3% |

| Redmi Note 9T | 90% | 87% | -3% |

| Redmi 9T | 88% | 86% | -2% |

Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 9T、Redmi 9TでAsphalt 9を10分間ノンストップでプレイ(輝度50%程度)

ゲームプレイ時の電池の減りについても検証。Asphalt 9を10分間ノンストップでプレイ。有機ELは液晶と比較して応答速度が速いので、Asphalt 9の様に動きの激しいゲームでも残像が殆ど発生しません。

Redmi Note 10 Proのプレイ画面電池の減りは3モデル同じ。ただしゲームに最も適しているのはあらゆる面でRedmi Note 10 Pro

GPU性能もRedmi Note 9Sより高めなのでフレーム落ちの心配もなし。Redmi 9TはGPU性能が足りず、Asphalt 9をプレイすると動きがカクつきます。Redmi Note 9Tは搭載しているSoc(Dimensicy 800U)がやや不安定なので、比較した3モデルの中でゲームをするのに適しているのは間違いなくRedmi Note 10 Proです。電池の減りは3モデルとも-2%。折角であれば最適な環境でゲームを楽しみましょう!

| 端末 | プレイ前の電池残量 | プレイ後の電池残量 | 減った電池量 |

|---|---|---|---|

| Redmi Note 10 Pro | 88% | 86% | -2% |

| Redmi Note 9T | 88% | 86% | -2% |

| Redmi 9T | 86% | 84% | -2% |

Redmi Note 10 Proは予想に反して安定の電池もち。必要に応じて60Hzと120Hzを切り替えればさらに快適に

高いリフレッシュレートが影響し、電池のもちが極端に悪くなるかもしれないと予想していたRedmi Note 10 Pro。しかしその予想は見事に外れました。120Hzのリフレッシュレートが有効に働いている時は確かに電池の減りは早まっていますが、あくまでそれも実用レベル。滑らかに快適操作したい時は120Hz。電池を長持ちさせたい場合は60Hzと使い分けが出来るRedmi Note 10 Pro。利便性抜群です。

Redmi Note 10 Proの処理能力について

Redmi Note 10 Proはカメラとディスプレイのスペックがフラッグシップモデル級。しかし処理能力に関してはミッドレンジです。同じミッドレンジクラスのRedmi Note 9S、Mi Note 10と比較して、Redmi Note 10 Proの処理能力がどの程度なのかを確認してみましょう。

Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 9S、Mi Note 10のAntutuベンチマークスコアを比較(Ver.9)

CPUスコアは3モデルとも大差なし。しかしGPUはRedmi Note 10 Proのみが9万超え。使われているGPUはRedmi Note 9Sに搭載されているSnapdragon 720Gと同じAdreno 618ですが、Snapdragon 732Gでは最大クロック周波数がアップ。その事がスコアに影響しています。

また、Redmi Note 10 Proのディスプレイのみが120Hzのリフレッシュレートに対応しているので、レスポンスを評価するUXスコアにも明確な開きあり。実際に3モデルをスクロールしてみると分かりますが、やはりRedmi Note 10 Proの滑らかさは別格。目が疲れにくくなるので、スマートフォンの利用時間が長いヘビーユーザーにお勧めです。

Redmi Note 10 Pro(Snapdragon 732G)のAntutuベンチマークスコア(Ver.9) Redmi Note 9S(Snapdragon 720G)のAntutuベンチマークスコア(Ver.9) Mi Note 10(Snapdragon 730G)のベンチマークスコア(Ver.9)Xiaomi Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 9S、Mi Note 10のGeekbenchベンチマークスコアを比較(Ver.5.3.2)

CPUの性能を計測するGeekbench。シングルコアのスコアはほぼ同じ。マルチコアではRedmi Note 10 ProとRedmi Note 9Sが同等でMi Note 10はやや低め。CPUはスマートフォンの脳であり指示系統。よってGeekbenchのスコアはとても重要です。Redmi Note 10 ProとRedmi Note 9Sの方がMi Note 10 より総合的な処理能力は高いという事になりますね。

Redmi Note 10 Pro(Snapdragon 732G)のGeekbenchベンチマークスコア(Ver.5.3.2) Redmi Note 9S(Snapdragon 720G)のGeekbenchベンチマークスコア(Ver.5.3.2) Mi Note 10(Snapdragon 730G)のGeekbenchベンチマークスコア(Ver.5.3.2)Xiaomi Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 9S、Mi Note 10の3DMarkベンチマークスコアを比較(Sling Shot Extreme Open GL ES 3.1)

グラフィック処理能力の高さを示す3DMarkのベンチマーク。Antutuのベンチマーク測定でGPUのスコアがもっとも高かったRedmi Note 10 Pro。3DMarkでもそれを踏襲する結果となっています。

Mi Note 10とRedmi Note 10 Proはそれなりにスコア差が開いているので、プレイするゲームによっては性能の違いを体感出来るかもしれません。ディスプレイの感度を示すタッチサンプリングレートもダントツで高いRedmi Note 10 Pro。3モデルの中でゲームをプレイするのに一番適しているのはRedmi Note 10 Proで間違いなしですね。

Redmi Note 10 Pro(Snapdragon 732G)の3DMarkベンチマークスコア(Sling Shot Extreme Open GL ES 3.1) Redmi Note 9S(Snapdragon 720G)の3DMarkベンチマークスコア(Sling Shot Extreme Open GL ES 3.1) Mi Note 10(Snapdragon 730G)の3DMarkベンチマークスコア(Sling Shot Extreme Open GL ES 3.1)Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 9S、Mi Note 10のデータ読み書き速度を比較(CPDT)

CPDTはストレージとメモリの速度を計測するアプリです。メモリに関しては同じLPDR4Xを使用しているので大差なし。異なる結果が出ているのはストレージです。Redmi Note 10 Proは64GBと128GBで異なるストレージ規格を採用。128GBにはUFS2.2という新規格が導入されています。日本モデルは128GBなので高性能(UFS2.2)という事です。

CPDTによる計測結果を見ると、Redmi Note 10 Proは読み込み時の速度が特に高速。Redmi Note 9SとMi Note 10は前世代となるUFS2.1を採用しているので、規格の違いが速度に表れています。スマートフォンのストレージで重要になるのは書き込みより読み込む速度。UFS2.1からUFS2.2への進化は順当なものと言えるでしょう。

Redmi Note 10 Proのストレージ、メモリデータ読み書き速度(CPDT) Redmi Note 9Sのストレージ、メモリデータ読み書き速度(CPDT) Mi Note 10のストレージ、メモリデータ読み書き速度(CPDT)Redmi Note 10 Proの主な仕様

| Redmi Note 10 Pro | |

|---|---|

| Soc | Snapdragon 732G(8nm)

|

| 容量 | 6GB/128GB

|

| 電池 | 5,020mAh(最大33W急速充電) |

| 重量 | 193g |

| 画面 |

|

| カメラ | メインカメラ

超広角カメラ

マクロカメラ

深度測定カメラ

|

| 防水防塵 | IP53 |

| オーディオ | デュアルスピーカー、3.5mmヘッドフォンジャック、ハイレゾオーディオ認定、ハイレゾオーディオワイヤレス |

Redmi Note 10 Proにお勧めな格安SIM

Redmi Note 10 Proが対応する周波数帯

- 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66

TDD-LTE B38/40/41(2545-2650MHz) - 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19

- 2G:GSM 850 900 1800 1900 MHz

docomoの4G(LTE)周波数帯対応状況

- 4G:Band1(◎)、Band3(◎)、Band19(◎)

docomo回線が使えるお勧め格安SIM

Softbankの4G(LTE)周波数帯対応状況

- 4G:Band1(◎)、Band3(◎)、Band8(◎)

Softbank回線が使えるお勧め格安SIM

auの4G(LTE)周波数帯対応状況

- 4G:Band1(◎)、Band3(◎)、Band18(◎)、Band41(◎)

au回線が使えるお勧め格安SIM

楽天モバイルの4G(LTE)周波数帯対応状況

- 4G:Band3(◎)、Band18(パートナー回線)(◎)

楽天回線が使えるお勧め格安SIM

Redmi Note 10 Proに関連する記事

この記事に関連するカテゴリー

Xiaomi、Redmi Note 10 Pro、格安SIM